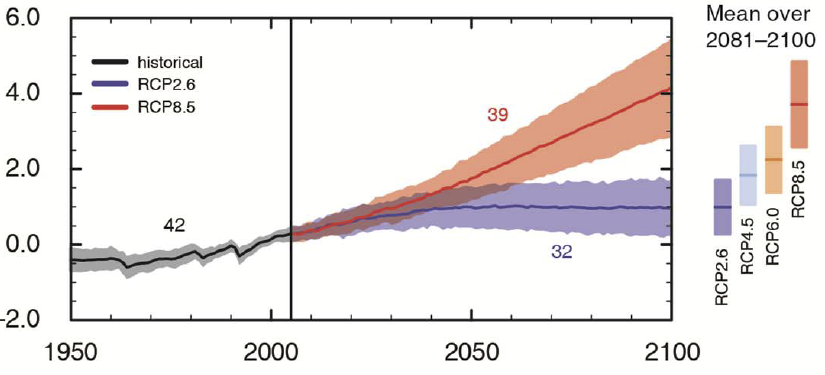

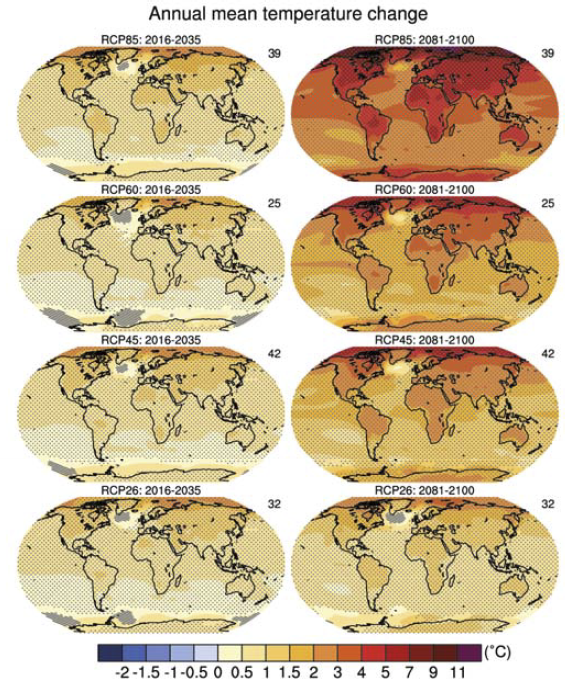

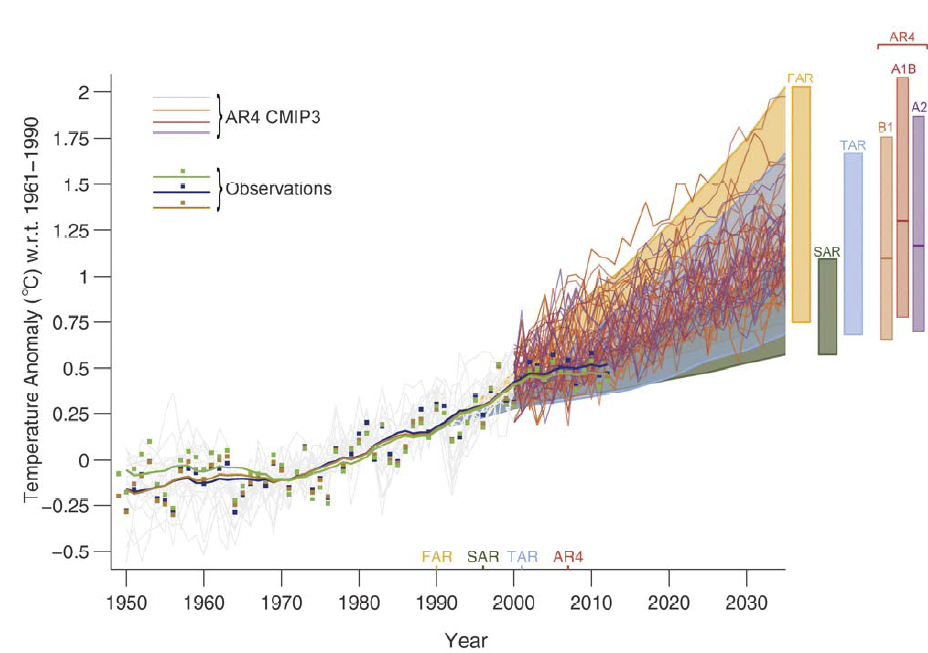

Températures projetées pour les prochaines décennies et pour la fin du siècle selon différents scénarios d'émission (GIEC 2013 TS.15)

Températures projetées pour les prochaines décennies et pour la fin du siècle selon différents scénarios d'émission (GIEC 2013 TS.15)

Voici les points clés du Résumé pour Décideurs publié par le GIEC en septembre 2013 pour le groupe I, données physiques du climat :

2. Modèles, compréhension et attributions

3. Changements climatiques futurs

Pour un compte-rendu plus complet reprenant le texte du rapport, voir compte-rendu GIEC 2013 WGI

1. Observations

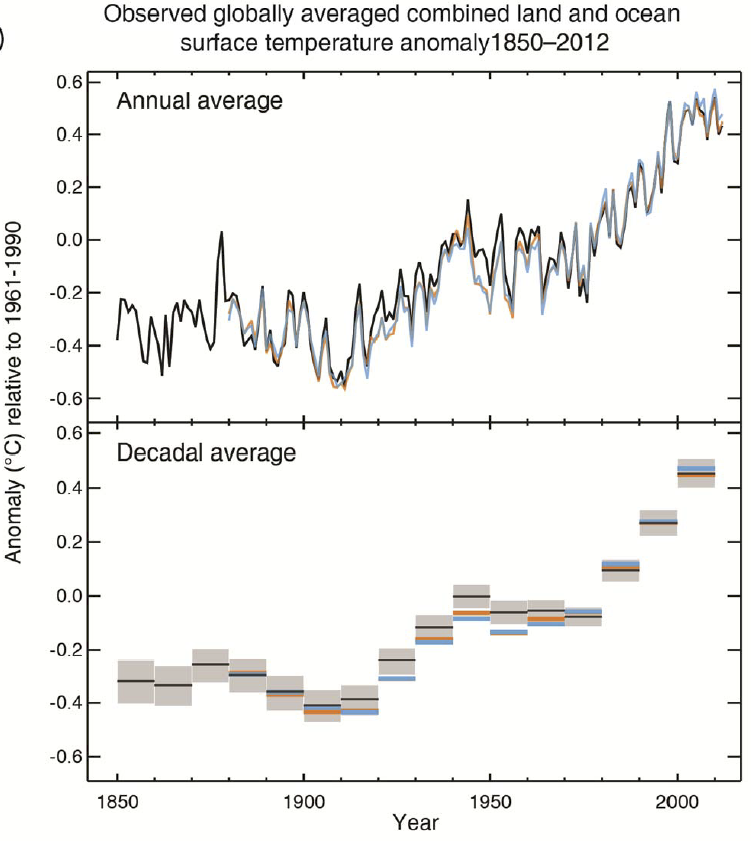

1.1 Températures

Le réchauffement climatique est sans équivoque. Depuis les années 1950, les changements observés sont sans précédent depuis un millénaire. L'atmosphère et les océans se sont réchauffés. La quantité de neige et de glace a diminué. Chacune des trois décades précédentes a été la plus chaude jamais enregistré depuis 1850, et toutes les régions sont concernées par le réchauffement.

Les moyennes climatiques sont généralement calculées pour une période de 20 ans, car en dessous de cette durée, la variabilité naturelle peut faire fluctuer le résultat. Cette moyenne est très sensible au choix des dates de début et de fin. Ainsi si on choisit de faire débuter une moyenne à 1998, le réchauffement calculé serait de 0,05 °C sur quinze ans contre 0,12 °C depuis 1950. Mais la date de 1998 correspond à une température extrême dans la série de données, à cause d'un fort El Nino. Si la même moyenne sur 15 ans est calculée à partir de 1995, 1996 ou 1997, le rythme serait de 0,13°C, 0,14°C et 0,07°C. Ajoutons que pour des raisons évidentes, il n'est pas correct scientifiquement de choisir des dates atypiques lorsqu'on calcule une tendance moyenne.

En résumé la tendance s'est ralentie sur les quinze dernières années pour des raisons liées à la variabilité naturelle, mais cela n'étonne pas les scientifiques qui ont toujours, notamment dans les précédents rapports du GIEC, averti que la courbe du réchauffement ne serait pas linéaire. Cependant ce ralentissement n'est pas aussi important qu'on pourrait le croire en regardant une moyenne calculée sur une période trop courte et dont la date de début est atypique.

Depuis 1950 chaque décennie a été plus chaude que la précédente. Les modèles attribuent la hausse depuis 1950 aux activités humaines.

Depuis 1950 chaque décennie a été plus chaude que la précédente. Les modèles attribuent la hausse depuis 1950 aux activités humaines.1.2 Phénomènes extrêmes

Les vagues de chaleur ont été plus fréquentes en Europe, en Asie et en Australie. Dans plusieurs régions les précipitations violentes ont augmenté en fréquence et en intensité, par exemple en Amérique du Nord et en Europe.

1.3 Océans

La surface de l'océan, qui absorbe plus de 60 % de l'énergie supplémentaire de la Terre, s'est réchauffée. Les couches plus profondes se sont également réchauffées.

La hausse du niveau des océans s'accroit. Sur le XXe siècle, il est de 1,7 mm/an alors qu'il se porte à 3,2 mm/an sur la dernière quinzaine d'années (1993-2010). Ce rythme est le plus élevé que la Terre a connu depuis deux millénaires. En tout le niveau global s'est élevé de 19 centimètres depuis 1901.

La plus grande partie de cette hausse est due à l'expansion thermique des océans, et le reste est dû à la fonte des glaciers de montagne, du Groenland, de l'Antarctique, et à une diminution du stockage terrestre.

1.4 Glaciers, Glaces polaires et banquises, couverture neigeuse

Les glaces continentales du Groenland et de l'Antarctique ont perdu de la masse pendant les deux dernières décennies. La banquise a continué à décroitre en Arctique. La couverture neigeuse de printemps a également diminué dans l'hémisphère nord.

Rappelons que la fonte des glaces de terre contribue à la hausse du niveau des mers. La fonte de la banquise et des neiges de printemps contribue à réduire la réflexion des rayons du soleil par la surface de la Terre, ce qui accroit le bilan thermique de la planète et contribue au réchauffement.

2. Modèles, compréhension et attribution

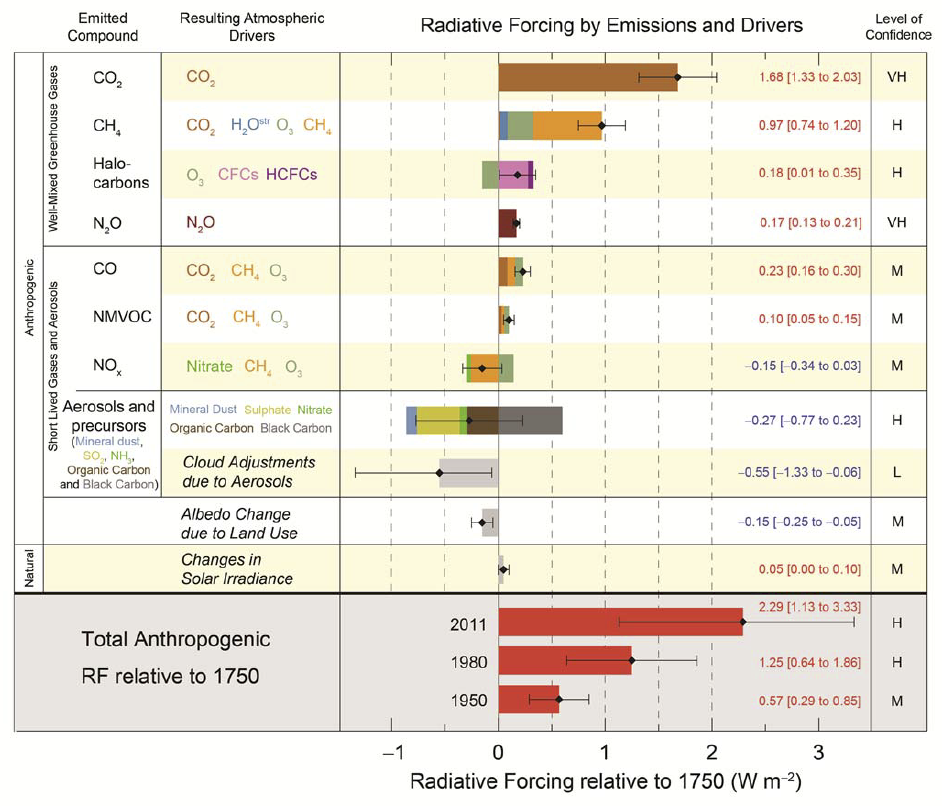

2.1 Forçage radiatif

L’équilibre thermique de la Terre, qui conditionne la stabilité du climat, suppose que l’énergie qui entre dans le système terrestre soit égale à l’énergie qui en sort. Mais certaines modifications peuvent entrainer une augmentation des échanges d'énergie, modifiant ainsi l’équilibre. Cela se traduira par un réchauffement ou par un refroidissement global. Le Forçage Radiatif d’une modification exprime la variation du bilan énergétique de la Terre à cause de celle-ci. Il est exprimé en W/m² et est calculé par rapport au bilan énergétique de 1750. Un forçage positif conduit à un réchauffement et un forçage négatif à un refroidissement. Leur comparaison permet de mesurer la responsabilité des différents paramètres dans le réchauffement climatique.

Comparé au bilan énergétique de 1750, le forçage radiatif est positif, ce qui conduit à un réchauffement global. La plus grande part de cet accroissement et dû à l’augmentation de la concentration en CO2.

Les émissions anthropiques ont causé un forçage de 2,29 W/m² en 2011. Les émissions de CO2 ont causé à eux seuls un forçage de 1,68 W/m² et les émissions de méthane de 0,97 W/m². Les émissions d’aérosols ont compensé en partie le réchauffement.

Pour ce qui est des causes naturelles, le forçage des éruptions volcaniques a été négatif et a eu un large impact sur plusieurs années. Plusieurs éruptions ont causé un forçage négatif sur 2008-2011. Le dernier minimum solaire a été plus marqué en 2008 que les deux précédents.

Le rôle du soleil et des éruptions volcaniques est minime à l’échelle du siècle, mais peut avoir une influence non négligeable sur de courtes périodes.

En résumé : les émissions anthropiques de CO2 sont la cause principale du déséquilibre radiatif de la Terre, ce qui conduit à un réchauffement global. Les émissions de méthane jouent également un rôle important. Les émissions d’aérosols dus à la pollution industrielle ont tendance à freiner ce réchauffement. Le rôle du soleil et des éruptions volcaniques est minime à l’échelle du siècle, mais ces facteurs naturels peuvent jouer un rôle important sur de brèves périodes.

2.2 Modèles et observations

Les recherches concernant les modèles et les observations ont permis d’identifier clairement l’influence humaine sur le système climatique.

2.2.1 Accord entre modèles et observations

Les simulations à long terme pour la période 1951-2012 sont en bon accord avec les observations. Il existe par contre des différences entre les simulations et les observations pour quelques périodes courtes de 10 à 15 ans, par exemple pour la période 1998-2012. Cela est dû pour une bonne part à la variabilité intradécennale naturelle (confiance moyenne). Mais les modèles ne sont pas censés reproduire cette variabilité naturelle.

Les modèles font l'objet d'une comparaison permanente avec les observations. Les modèles prédédents du GIEC sont en bon accord avec celles-ci

Les modèles font l'objet d'une comparaison permanente avec les observations. Les modèles prédédents du GIEC sont en bon accord avec celles-ci

2.2.2 Ralentissement de la tendance pour la période 1998 à 2012

La réduction du réchauffement observée sur 1998-2012 est due pour une moitié à une moindre augmentation des forçages radiatifs et pour une autre moitié à la variabilité naturelle (confiance moyenne). Pour cette dernière il est possible que la redistribution de la chaleur dans l’océan (plus de chaleur en profondeur) joue un rôle. La moindre augmentation du forçage radiatif est dû principalement aux éruptions volcaniques. Le cycle solaire de 11 années peut également jouer un rôle, mais la quantification de ces phénomènes est peu aisée. Des défauts concernant la quantification des forçages radiatifs, ou, pour certains modèles, une surestimation de la réponse du climat aux GES et aux autres forçages anthropiques peuvent également avoir une part dans ce décalage.

2.2.3 Amélioration des modèles

Les modèles climatiques se sont améliorés depuis le précédent rapport AR4. Ils reproduisent les modifications des températures observées à l’échelle des continents et rendent compte des tendances pour de nombreuses décennies. Ils montrent le rapide réchauffement constaté depuis le milieu du XXe siècle ainsi que les refroidissements qui suivent les grandes éruptions volcaniques (confiance haute).

Les modèles traduisent mieux dorénavant les événements extrêmes anisi que les précipitations à une échelle continentale, mais ont du mal à en rendre compte de ces dernières au niveau régional. Les interactions dues aux nuages et aux aérosols sont mieux prises en compte, mais il reste des incertitudes. La diminution de la banquise arctique pendant l’été est mieux modélisée, mais les modèles ont du mal à rendre compte de la légère augmentation de la banquise en Antarctique.

La réaction de la vapeur d’eau au réchauffement induit une rétroaction positive de celle-ci, ce qui signifie que la vapeur d’eau amplifie le réchauffement climatique (très probable). La rétroaction totale des nuages est également positive (probable), mais des incertitudes demeurent au niveau des nuages de basse altitude.

2.2.4 Sensibilité du climat

La sensibilité climatique à l’équilibre traduit la réaction du système climatique, à l’échelle de plusieurs siècles, à un doublement de CO2. Celle-ci est très probablement comprise entre 1,5 et 4,5°C. La température inférieure de l’intervalle de confiance est plus basse que dans l’AR4, mais la limite supérieure est la même. Cela traduit une meilleure compréhension des mécanismes et des observations plus précises.

2.3 Attribution des changements climatiques

Il est extrêmement probable que l’influence humaine a été la cause dominante du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle et que plus de la moitié du réchauffement observé de 1951 à 2010 a été causé par les émissions humaines de gaz à effet de serre (GES) et par les autres forçages anthropiques. Selon la meilleure estimation, la totalité de ce réchauffement est due à l’influence humaine.

L’influence humaine a très probablement réchauffé la troposphère et refroidi la couche basse de la stratosphère, modifiée la fréquence et l’intensité des températures extrêmes depuis le milieu du XXe siècle, contribué au réchauffement des océans de 0 à 700 mètres de profondeur, modifié la salinité des océans, contribué à la perte de la banquise depuis 1979 et à la hausse du niveau des océans depuis 1970.

Elle a probablement doublé le nombre de vagues de chaleur à certains endroits, a contribué au retrait des glaciers depuis 1960 et à l’accélération de la perte de glace au Groëland depuis 1993, à la diminution de la surface de neige au printemps dans l’Hémisphère Nord depuis 1970, a affecté le cycle de l’eau depuis 1960 en augmentant l’humidité atmosphérique et en intensifiant les fortes précipitations.

Par contre il n’existe qu’un faible niveau de confiance pour l’explication de la diminution des glaces continentales en Antarctique.

Les cycles de 11 ans du soleil peuvent affecter les températures dans certaines régions (confiance moyenne).

Il existe un très haut niveau de confiance, grâce aux mesures par les satellites, pour dire que les modifications du rayonnement solaire n’ont pas pu contribuer au réchauffement pour la période 1986-2008. Aucune association entre une modification des rayons cosmiques et les nuages n’a pu être identifiée.

3. Changements Climatiques futurs

3.1 Scénarios d'émission

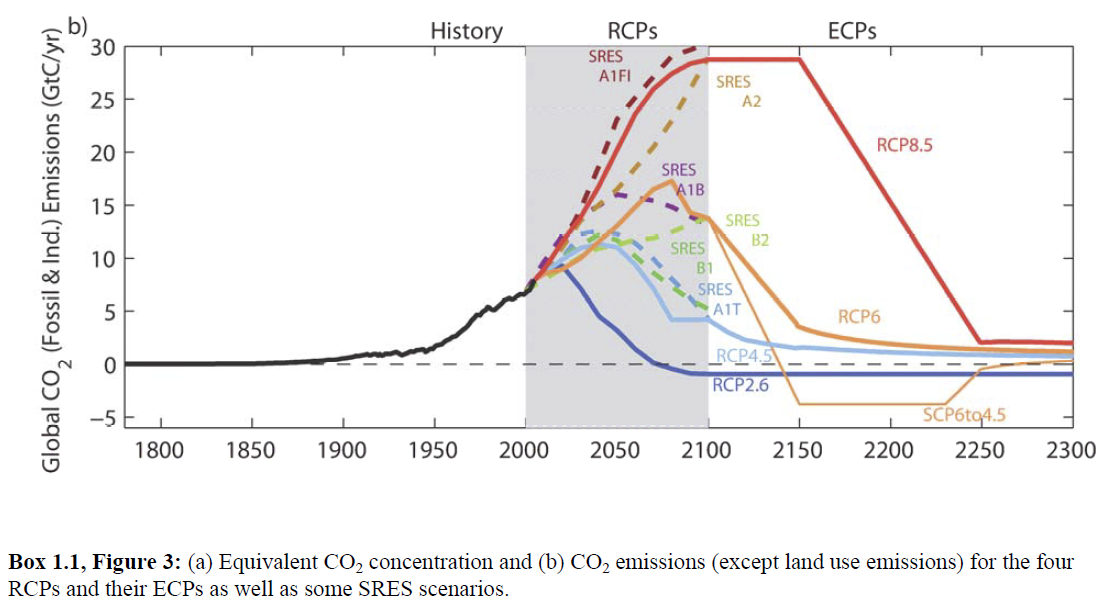

Le GIEC inaugure de nouveaux scénarios fondés sur la concentration en GES dans l'atmosphère, et non plus sur des scénarios socio-économiques. Ainsi le groupe I qui travaille sur le climat est plus indépendant par rapport au groupe III qui travaille sur la quantification des émissions anthropiques. Il restera donc au Groupe III a évaluer les scénarios socio-économiques correspondants à différents niveau de concentration dans l'atmosphère.

Ces scénarios sont nommés RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 et RCP8.5. Le premier implique des mesures de réduction d'émissions importantes : baisse marquée dès 2020 et arrêt total vers 2050. Le dernier correspond à la poursuite de la croissance des émissions au rythme actuel pratiquement jusqu'à la fin du siècle. Ces scénarios dépendent donc des choix que nous ferons.

Ce graphique établit la correspondance entre les émissions de CO2 et les scénarios RCP du GIEC 2013

Ce graphique établit la correspondance entre les émissions de CO2 et les scénarios RCP du GIEC 2013

3.2 Températures

3.2.1 Prochaines décennies

A l'échelle de la décennie, la variabilité naturelle peut jouer un rôle important, particulièrement à l'échelle régionale. Cependant dès le milieu du siècle, l'évolution du climat traduira les choix effectués d'ici là. La vingtaine d'années 2016-2035 devrait être plus chaude de 0,3 à 0,7°C par rapport à la fin du XXè siècle (1986-2005), à moins d'une éruption volcanique majeure ou d'un changement séculaire du rayonnement solaire.

Il y aura moins de températures froides et davantage de températures chaudes et les températures globales augmenteront. Les vagues de chaleurs seront plus fréquentes et de plus longues durées. Cependant des vagues de froids occasionnelles continueront de se produire. L'augmentation de température sera plus élevée dans les régions polaires, dans les régions subtropicales et tropicales que dans les latitudes moyennes.

3.2.2 Milieu du siècle

|

Hausse globale des températures au milieu du XXIe par rapport à la fin du XXe |

|||

|

Scénario |

2046-2065/1986-2005 (°C) |

||

|

moyenne |

intervalle de confiance (95%) fiabilité moyenne |

||

|

RCP2.6 |

1,0 |

0,4 |

1,6 |

|

RCP4.5 |

1,4 |

0,9 |

2,0 |

|

RCP6.0 |

1,3 |

0,8 |

1,8 |

|

RCP8.5 |

2,0 |

1,4 |

2,6 |

3.2.3 Fin du XXIe siècle

|

Hausse globale des températures à la fin du XXIe par rapport à la période pré-industrielle |

|||

|

Scénario |

2081-2100/1861-1880 (°C) * |

||

|

moyenne |

intervalle de confiance (95%) |

||

|

RCP2.6 |

1,6 |

0,9 |

2,3 |

|

RCP4.5 |

2,4 |

1,7 |

3,2 |

|

RCP6.0 |

2,8 |

2,0 |

3,7 |

|

RCP8.5 |

4,3 |

3,2 |

5,4 |

3.2.4 Seuil de température en fonction des différents scénarios

|

Seuil de température d'ici la fin du siècle, par rapport à la période préindustrielle (°C) |

|||

|

scénario |

températures 2086-2100 /1850-1900 |

|

|

|

RCP2.6 |

≤ 2° |

probable |

confiance moyenne |

|

≥ RCP4.5 |

> 2° |

plutôt probable (1) |

haute confiance |

|

≥ RCP4.5 |

> 1,5° |

probable |

haute confiance |

|

≥ RCP6.0 |

>2° |

probable |

haute confiance |

|

≤ RCP6.0 |

< 4° |

probable |

haute confiance |

|

RCP8.0 |

4° |

probabilité équivalente |

confiance moyenne |

(1) selon les termes du GIEC : plus probable que l'hypothèse inverse

Si le scénario R2.6 est respecté la hausse pourrait aller jusqu'à 2,3 °C par rapport au niveau pré-industriel, mais devrait probablement se maintenir sous les 2 °C, voir se limiter à 0,9 °C. Si l'on émet davantage, il est probable que le seuil des 1,5°C soit dépassé et il est plutôt probable que les 2°C soient dépassés. Pour les scénarios RCP4.5 et RCP6.0, la température s'élèvera d'au minimum 1,7 °C et pourrait augmenter jusqu'à 3,7 °C, avec une assez faible probabilité de se maintenir sous le seuil des 2 °C. Dans le cas du scénario RCP8.0, la température pourrait s'élever de 3,2 jusqu'à 5,4°C.

Selon des estimations qui n'engagent que nous, le scénario RCP8.0 ne devrait pas se réaliser, car vers le milieu du siècle les énergies renouvelables seront suffisamment bon marché et disponibles pour rendre possible une baisse importante des émissions, même sans mesures politiques fortes. Mais cela serait insuffisant car cela conduirait à un scénario RCP4.5 ou RCP6.0, qui entrainerait une hausse des températures allant de 1,7°C à 3,7°C et assez probablement supérieure à 2°C. Ce qui pourrait mener à des modifications lourdes et difficiles à anticiper pour les écosystèmes, le fonctionnement de l'économie et nos modes de vie.

Pour éviter ces conséquences impossibles à gérer, il est nécessaire de respecter le scénario RCP2.6, c'est-à-dire de mettre en place des mesures fortes de limitation des émissions : baisse rapide des émissions mondiales dès 2020 pour aboutir à zéro émission en 2050. Ce scénario suppose que nous n'émettions pas plus de 270 GtC d'ici la fin du siècle. Au rythme actuel, ce seuil pourrait être atteint en une trentaine d'année.

Il n'y a ni catastrophisme, ni optimisme, ni pessimisme dans ces anticipations. Il s'agit simplement des évaluations des scientifiques. Il ne s'agit pas non plus d'un scénario sombre, car nous avons les moyens de l'éviter. Ces constats n'invitent ni à la peur, ni à la tristesse, ni au déni, mais à l'action.

Il faut noter que ces estimations sont des minimums et que la hausse pourrait être plus forte en cas de rétroaction positive. Des scientifiques se sont exprimé pour expliquer (2, 3) que le GIEC, loin d'être alarmiste, utilise des estimations modérées et ne prend pas en compte des évaluations qui sont encore incertaines. Par exemple dans son rapport 2007 il avait volontairement omis de prendre en compte la fonte des glaces pour la montée des océans, ce qui explique pourquoi les estimations du rapport 2013 sont plus élevées. Quant au rapport 2013, il ne prend pas en compte les émissions de GES du permafrost en cas de fonte ; et qui pourraient être importantes.

3.3 Régime des pluies

Les changements ne seront pas uniformes, mais l'idée générale est que les contrastes vont s'accentuer. Les régions humides seront plus humides, et les régions sèches deviendront plus sèches. Les précipitations extrêmes se produiront avec une plus grande fréquence et une plus grande intensité.

L'étendue des régions concernées par la mousson va s'étendre. Les vents de mousson devraient faiblir et les pluies s'intensifier. Sa durée devrait également augmenter.

Les variations de précipitations dues au phénomène ENSO (dont fait partie El Nino) vont s'accentuer.

3.4 Qualité de l'air

Le réchauffement affectera peu la qualité de l'air, sauf dans les régions à forte pollution où il pourrait provoquer une augmentation des pics de pollution à l'ozone.

3.5 Océan

3.5.1 Température

L'océan devrait continuer à se réchauffer, y compris en profondeur, ce qui pourra affecter la circulation générale.

3.5.2 Courants océaniques

Il est très probable que d'ici la fin du siècle l'AMOC (vaste courant marin qui concerne l'ensemble de l'Atlantique, et dont le Gulf Stream fait partie) faiblira, notamment à partir de 2050. Il ne subira modification brutale au XXIe siècle, mais un effondrement de celui-ci pourait se produire plus tard si un réchauffement important se maintient longuement.

3.5.3 Niveau des océans

Le niveau des océans va très probablement continuer à s'élever à un rythme croissant. Les projections sont supérieures à celle du précédant rapport parce qu'une meilleure compréhension des phénomènes liés à la fonte des calottes glaciaires a permis de les intégrer dans les évaluations chiffrées. Selon le scénario RCP2.6, il devrait s'élever de 40 centimètres à la fin du siècle et de 48 centimètres en cas de scénario RCP6.0. Il continuera à s'élever à un rythme croissant longtemps après que les émissions soient stopées.

|

Augmentation du niveau des océans à la fin du XXIe par rapport à la fin du XXe (m) |

||

|

pour la période 2081-2100 moyenne et intervalle de confiance (95%) |

fiabilité |

|

|

RCP2.6 |

0,40 (0,26-0,55) |

confiance moyenne |

|

RCP4,5 |

0,47 (0,32-0,63) |

confiance moyenne |

|

RCP6.0 |

0,48 (0,33-0,63) |

confiance moyenne |

|

RCP8.5 |

0,63 (0,45-0 82) |

confiance moyenne |

|

en 2100 |

||

|

RCP8.5 |

0,52-0,98 |

confiance moyenne |

|

croissance 2081-2100 |

||

|

RCP8.5 |

8-16 mm/an |

confiance moyenne |

Il est possible que cette hausse soit supérieure, notamment en cas d'effondrement des glaces de terre reposant au-dessus de l'océan antarctique. Certaines méthodes dite "semi-empiriques" prévoient également des hausses deux fois supérieures, mais elles n'ont pas été prise en compte parce qu'il n'y a pas de consensus scientifique à leur sujet.

La hausse du niveau des océans ne sera pas homogène, mais 95% des océans devraient être en hausse, et 70% des côtes connaitront une hausse de plus ou moins 20% autour du niveau global.

3.6 Calottes polaires, banquise, glaciers et couverture neigeuse

|

Permafrost : la fonte du permafrost devrait s'accompagner d'émissions importantes de CO2 et de méthane, ce qui devrait accentuer le réchauffement. Ce phénomène, difficile à évaluer, n'a pas été pris en compte dans les évaluations chiffrées du GIEC |

La banquise arctique continuera de diminuer en épaisseur et en étendue, ainsi que le volume des glaciers. La neige de printemps sera moins étendue. Il est difficile de savoir quand l'océan arctique sera libre de glace, sauf pour le scénario RCP8.5 (dès le milieu du siècle).

La surface du permafrost proche de la surface diminuera de 37% à 81% selon les scénarios.

3.7 Capital Carbone

La notion de "capital carbone" a été introduite par le GIEC. Cela signifie que ce sont surtout les émissions cumulées, depuis les débuts de l'ère industrielle, qui vont avoir un rôle important. Il ne faudra pas dépasser le capital carbone si l'on ne veut pas dépasser un certain seuil de température.

Pour avoir deux chances sur trois de rester en deçà du seuil de 2°C, il ne faudra pas émettre plus de 270 GtC. Or au rythme actuel, ce niveau pourrait être atteint en une trentaine d'années.

|

Émission cumulée permettant de rester dans un scénario |

||

|

Scénario |

CO2, GtC (1), période 2012 et 2100 |

|

|

moyenne |

intervalle de confiance |

|

|

RCP2.6 |

270 |

140 à 410 |

|

RCP4.5 |

780 |

595 à 1005 |

|

RCP6.0 |

1060 |

840 à 1250 |

|

RCP8.5 |

1685 |

1415 à 1910 |

(1) 1 GtC = 3,67 GtCO2 - SPM.3

|

Émissions à ne pas dépasser pour pouvoir maintenir la température sous les +2 °C par rapport à la période préindustrielle (1861-1880) |

||||

|

Émission cumulée de CO2 depuis les débuts de l’ère industrielle (GtC) |

||||

|

Probabilité >33 % |

probabilité >50 % |

probabilité >66 % |

||

|

moins de 1560 |

moins de 1212 |

moins de 1000 |

||

|

en prenant en compte les émissions autres que le CO2 |

||||

|

moins de 880 |

moins de 840 |

moins de 800 |

||

|

CO2 déjà émis : 531 |

||||

Pour un compte-rendu plus complet : compte-rendu GIEC 2013 WGI

Références :

- Résumé pour décideurs, GIEC, Groupe I, Changements climatiques 2013 : les données physiques

- Rapport complet GIEC 2013, Groupe I, Les données physiques, édition septembre 2013

Revue de presse :

- IPCC climate report: the digested read

- Qui sont les scientifiques qui ont rédigé le rapport du GIEC ?

- Le silence des puissances émergentes après le rapport du GIEC

- Par prudence, le GIEC aurait sous-estimé les effets du réchauffement

- Climat : "Le rapport du GIEC n'est pas catastrophiste"

- Comment travaille le GIEC ?

{jcomments on}